La Gripe Española

Este año 2020 es un año extraño y que será recordado durante generaciones, todo por culpa del coronavirus. España, como casi todo el planeta, está siguiendo unas medidas sanitarias impuestas para intentar frenar una pandemia a nivel mundial, y que cada día tiene más y más contagiados y, desgraciadamente, más muertos. En una entrada anterior hablamos de la Peste, la pandemia entre las pandemias, pero últimamente se habla mucho de la famosa gripe española, llamada así no porque se originara en España ni mucho menos, sino porque en el contexto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), España era un país neutral y la prensa habló mucho de esa epidemia de gripe, mientras que en otras naciones la censura hacía que las noticias fueran mínimas.

¿Qué era la gripe española?

Fue una enorme pandemia, la más virulenta que se conoce, que mató entre 20 y 40

millones de personas en todo el mundo, y aunque hay antecedentes en 1917,

oficialmente el primer enfermo se localizó en los Estados Unidos en abril de

1918, y ya para agosto, el virus había mutado en su forma más virulenta, y

empezó a extenderse por todo el planeta. Si nos remontamos a 1918, nos

encontramos con Alfonso XIII sentado en el trono (por cierto, el monarca cayó

enfermo por la gripe), un batiburrillo de presidentes de Consejos de Ministros

(cargo similar al actual presidente del Gobierno) que iban ocupando el cargo

entre sucesivas crisis de Gobierno, y eran Antonio Maura (conservador) y el

conde de Romanones, Álvaro de Figueroa (liberal). En este contexto, fue en

junio de 1918 cuando empezaron a aparecer en la provincia de Málaga los

primeros enfermos de esta extraña epidemia y que ya en agosto se convirtió en

un verdadero problema de salud. Duró hasta octubre de ese año, con un segundo

brote más virulento que duró hasta entrado 1919 ¿Os suena?

Los más afectados fueron los

jornaleros, campesinos y demás miembros del proletariado, que eran sin duda los

que sufrían peor alimentación y una importante falta de higiene. Los enfermos tenían

unos síntomas similares a los contagiados por la COVID, desde fuertes dolores

de cabeza acompañados de altas fiebres, un fuerte dolor muscular, una tos

persistente con secreción nasal y una neumonía o bronconeumonía que a veces se

tardaba en diagnosticar. En los peores casos se producía una hemorragia

pulmonar y, los que morían, lo hacían ahogados en su propia sangre. No hay una contabilización

exacta de los muertos que pudo haber. En España fueron unos 200.000 muertes y

en Málaga se calculan unos 1.500, pero claro, ese dato en la parte malagueña se

puede multiplicar por diez por la falta de estadísticas.

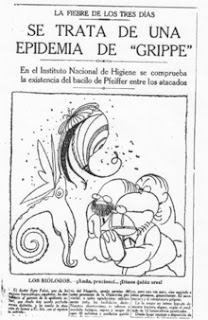

Gracias a que no había

censura en relación a la enfermedad, nuestros paisanos de esos años pudieron

leer en la portada del ABC, de El Liberal o de La Época, diarios de aquellos años, los pormenores de la gripe. El presidente

del Consejo de Ministros, Antonio Maura, se apresuró a convocar a los médicos

más prestigiosos de Madrid y se determinó que esa epidemia era una infección gripal

cuyo microbio no se había determinado. Hay que entender, por supuesto, que el

virus de la gripe aún no se había estudiado y no existía todavía vacuna para

esta enfermedad. Rápidamente se establecieron las medidas higiénicas a seguir:

aislar a los enfermos, desinfectar las habitaciones y airearlas, evitar

aglomeraciones, pasear al aire libre y enjuagarse la boca y la nariz. Como ocurría

muchas veces, salieron varios remedios sin ningún tipo de efectividad, como

varios sueros y desinfectantes, suministrar elevadas – y peligrosas – dosis de

aspirinas y, por extraño que parezca, fumar, pues se creía que el humo del

tabaco eliminaba al virus.

En Málaga se reunió la Comisión

Permanente de Sanidad y una comisión compuesta por el Gobernador Civil, el

alcalde Málaga, el presidente de la Diputación y el inspector provincial de

Sanidad. El inspector provincial, doctor Juan Rosado Fernández, ordenó publicar

unas instrucciones sobre la profilaxis, que se indexó en varios periódicos: “La gripe es una enfermedad infecto-contagiosa: infecciosa,

porque se produce por un agente microbiano que, siendo de naturaleza

fermentativa, prende y se multiplica –vive, en una palabra- en el medio humano,

y contagiosa, porque se propaga de persona a persona por los productos de las

vías respiratorias, especialmente, procedentes de enfermos de la misma clase,

favoreciendo el contagio de la aglomeración de gentes en locales cerrados”[1].

Hacia el mes de septiembre, llegaron noticias

preocupantes de Antequera, donde hubo las primeras muertes, luego Marbella y el

Rincón de La Victoria, y entre otras muchas localidades, Cuevas Bajas y

Archidona. En esos años, Villanueva de Algaidas contaba con más de 5260

habitantes[2], y su ayuntamiento estaba liderado

por Francisco Luque Ropero (el mayor) y como tenientes alcaldes Francisco

Cabello Ruiz primer teniente, y José Jurado Granados como segundo. Los síndicos

eran Diego

Molina Cívico y Antonio Peláez Arjona, y los concejales: Agustín Parejo Haro,

José Ruiz Jurado, Antonio Luque Ropero, Andrés Guerrero Muñoz, Agustín Ruiz

Jurado, Juan Ropero Burgos y Francisco Páez Núñez[3]. Todos los enfermos algaideños

que pudiera haber en el pueblo fueron atendidos por el doctor D. Antonio Arjona

Lenciones[4]. Si la cosa se complicaba

mucho, el paciente era enviado a Antequera, y por desgracia, es necesario

realizar un estudio más a fondo para saber cuál fue el verdadero efecto de esta

pandemia en Villanueva de Algaidas.

[1]

Esto se publicó en la mayoría de diarios malagueños.

[2]

Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística.

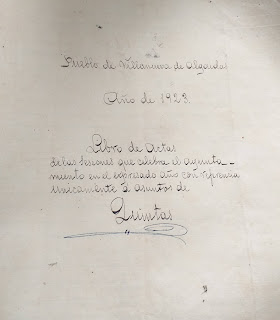

[3]

Información extraída de las Actas Capitulares de 1918. Archivo Municipal de

Villanueva de Algaidas.

[4]

Información extraída del Libro de Quintas de 1918. Archivo Municipal de

Villanueva de Algaidas.

Comentarios

Publicar un comentario